今天,想起这位芜湖人!

这个暑假,一部震撼人心的《南京照相馆》,在和平时代为我们敲响警钟:历史不能忘却。80年前,日本宣布投降,这更勾起了人们对一位芜湖人的怀念,他就是曾主审南京大屠杀元凶的芜湖籍大法官——葛召棠。

究竟是怎样的灵魂,才能同时承载大法官的凛然、文博专家的执着与艺术家的才华?在20世纪中国的风云激荡中,来自芜湖繁昌的葛召棠用一生书写了这三重身份交织的传奇。今天,大江资讯带您一起探寻葛召棠先生的故事。

1908年,葛召棠出生在繁昌县城南一个儒医世家。1930年毕业于上海法政大学。1933年,他获民国政府司法行政部律师证书及学士学位,怀揣回报家乡的梦想,他回繁昌创办《繁昌导报》。

1946年,国民政府国防部设立审判战犯军事法庭,葛召棠为审判官之一。次年3月,他参与审判南京大屠杀主犯。新中国成立后,葛召棠先生先后在皖南人民法院、芜湖科学馆、皖南科学馆任职。1953年,安徽省博物馆筹备创办,葛召棠被抽调至省博物馆参与筹备工作,也正是在省博物馆工作期间,葛召棠先生发现了现在的全国重点文物保护单位——繁昌窑,掀开了繁昌考古事业的第一页。

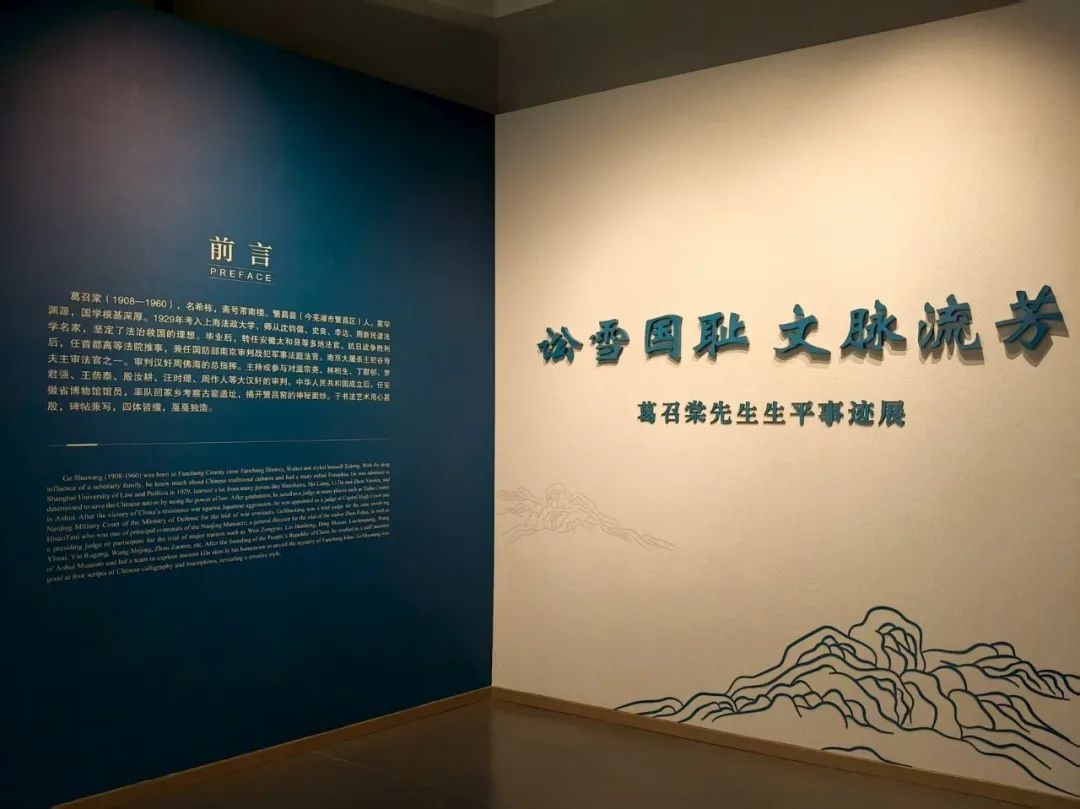

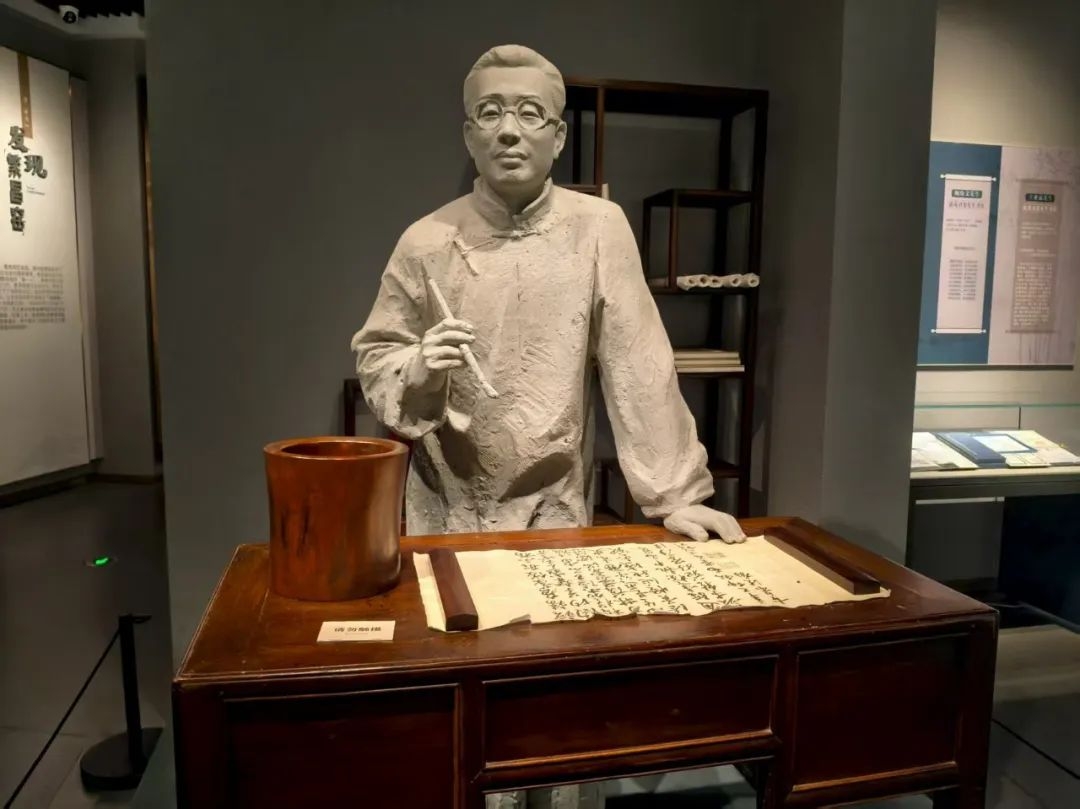

在繁昌博物馆葛召棠生平事迹展厅,玻璃展柜中的狮钮铜印、田野调查报告和书法长卷,在光影交错中诉说着一个动人的故事。展厅主要以葛召棠先生一生中最突出的三种身份作为叙述的串联。作为大法官,他是审判南京大屠杀战犯的正义化身;作为文博专家,他是发现繁昌窑的第一人;作为书法家,他的作品曾与郭沫若、张大千等大师比肩。这三种身份交织在一起,勾勒出一位知识分子的家国情怀与文化担当。

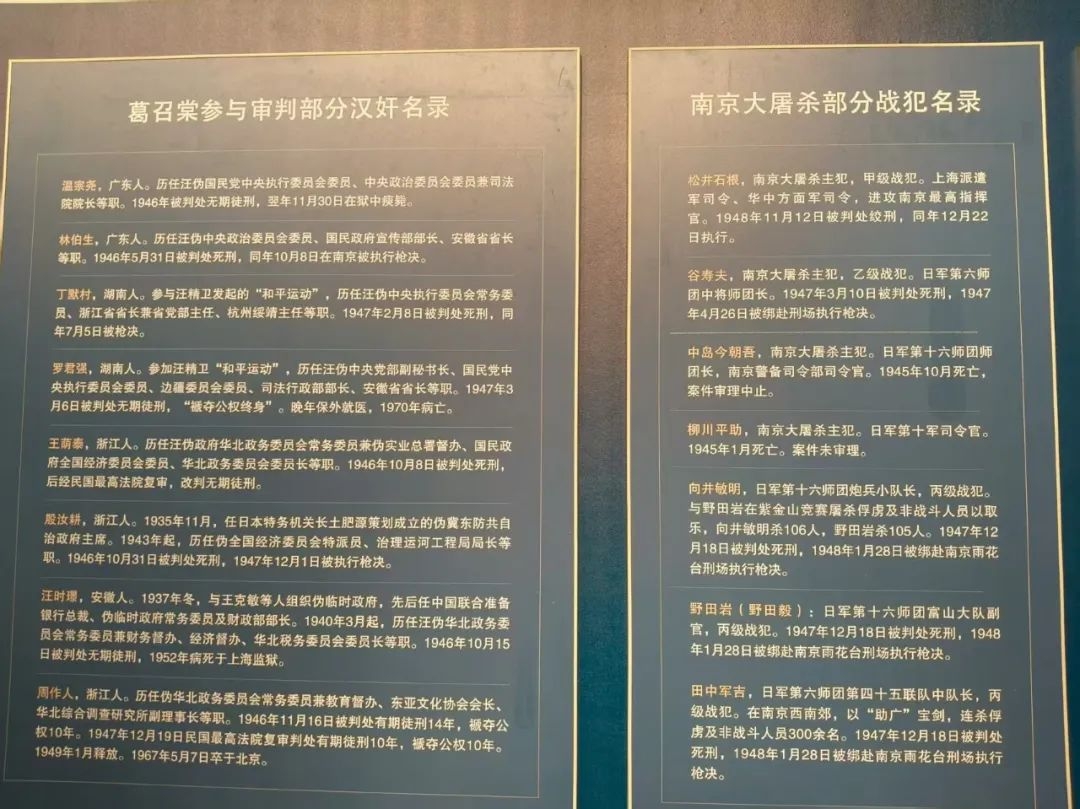

在展厅的“南京大审判”板块,黑白照片记录着那段血泪历史。1946年,葛召棠作为国民政府国防部审判战犯军事法庭上校审判官,直面南京大屠杀主犯谷寿夫的狡辩。他与同僚们用铁证让刽子手低头认罪,最终在1947年4月26日亲自监刑。那枚狮钮铜印,成为民族正义的象征。

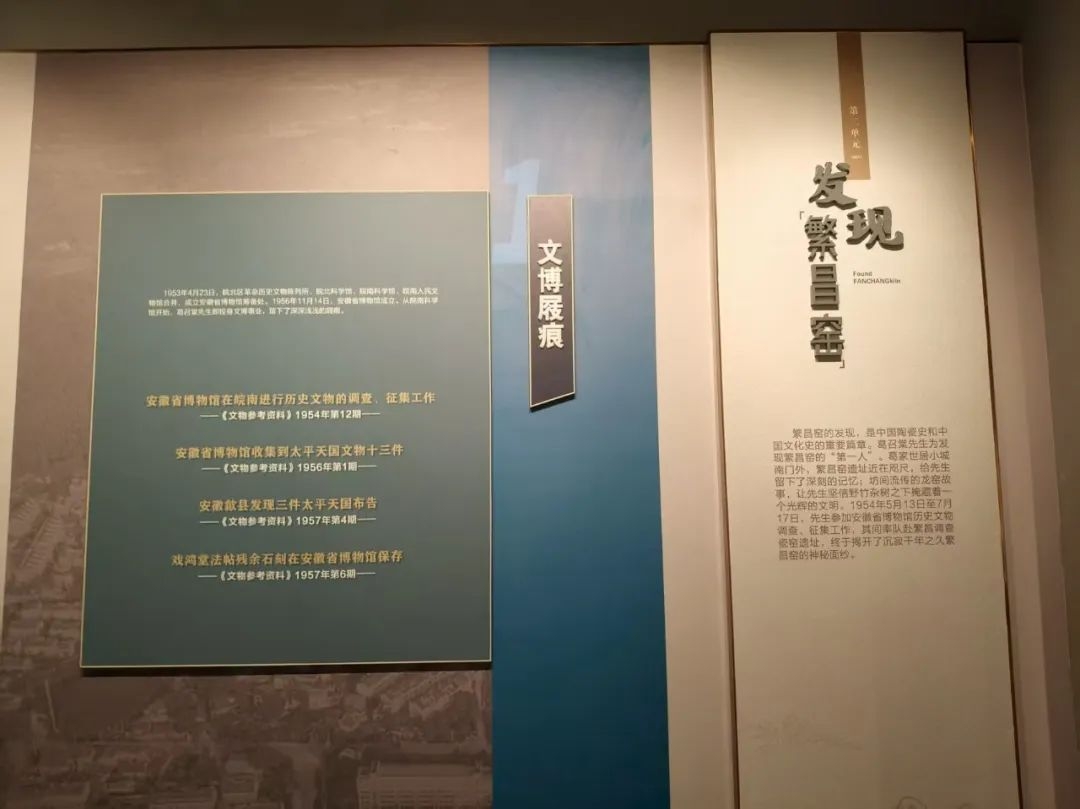

他让繁昌窑址首次进入学界视野

移步“发现繁昌窑”展区,当年的田野调查报告静静陈列。时任安徽省博物馆专家的葛召棠,带着对家乡瓷片的疑问,带领考察组揭开了繁昌窑的神秘面纱。他撰写的考察报告让这处专烧青白瓷的大型古窑址首次进入学界视野,最终繁昌窑在2001年被列为全国重点文物保护单位。

书法展区则流淌着另一种气韵。9米长的书法册页舒展如历史长卷,真、草、隶、篆各体兼备,汉碑魏碑的临摹尤见功力。新编《繁昌县志》称“建国前县内书法首推葛召棠”,而《民国书法史》则收录了他的传略。

走出博物馆,驱车前往柯家冲。青山环抱中,葛召棠的衣冠冢静卧在繁昌窑考古工作站对面。修竹掩映间,仿佛能看见当年那位儒雅的学者,弯腰捡拾瓷片的专注身影。正是这片土地上的碎瓷,牵引着他揭开了一个沉睡千年的文明密码。山风拂过,竹叶沙沙,似在诉说着这位赤子与故乡的永恒羁绊。

葛召棠逝世已逾半个世纪,但他的精神仍在血脉中流淌。他的儿子既传承了父亲的艺术才华,更延续了其赤子之心。葛文德是芜湖一位知名的专职书法篆刻家,父子合著的《葛召棠文德乔梓书法篆刻集》广受赞誉。葛文德将耗时四十余年搜集的历史资料悉数捐赠给了繁昌博物馆,“我父亲参与了南京大审判,还主审了大汉奸周佛海,并参与审判了八个巨奸。让残害中国人民的刽子手得到应有惩罚。将史料捐赠出去是为了有更多人了解历史,铭记历史,缅怀先烈和祖辈,更要珍惜和平!”葛文德说道。

葛召棠用一生证明,正义的审判会载入史册,文明的发现将光耀千秋,而艺术的传承,终将在血脉中生生不息。这或许就是展厅主题“讼雪国耻 文脉流芳”最深刻的注脚。

▍编辑:朱辰婉