芜湖这位好法官,向您致敬!

燃尽生命烛火 守护法治天平

——追记无为市人民法院刑事审判庭原庭长田明龙

2024年8月2日,无为市人民法院刑事审判庭原庭长田明龙因病医治无效,永远地离开了他热爱的审判工作,年仅59岁。

“抗癌44个月零9天,化疗了56次。”妻子李晓莉对陪伴田明龙最后的那些日子记忆犹新。虽然已经离世一年,但时间并没有冲淡家人们的深情思念。在接受记者采访时,当一幕幕回忆涌起,李晓莉不禁泪流满面,女儿田茜茜更是泣不成声。

这位扎根基层司法一线35年的好法官,这位妻子眼中的好丈夫、女儿眼中的好父亲,用一生诠释了什么是忠诚、为民、公正与担当。他生前办结444件刑事案件、职业生涯零投诉零违纪的记录、20余封来自当事人的感谢信,是他司法生涯最动人的注脚。

他的离世,不仅让家人悲痛欲绝,也让无数同事、律师和群众深感惋惜。他的故事,是一曲用生命丈量正义的壮歌,更是一座矗立在皖江大地上的精神丰碑。

从田间地头到审判席: 一名基层法官的成长之路

1965年,田明龙出生于安徽无为一个普通家庭。1989年,他从安徽大学法律系毕业,怀揣着对法治的信仰,走进了无为县(今无为市)人民法院开城人民法庭的大门,这一待就是17年。当年的基层法院条件简陋,下辖法庭更因设在乡镇,交通不便,案源繁杂。年轻的田明龙没有抱怨,而是骑着一辆旧自行车,穿梭在田间地头,车筐里装着厚厚的案卷和干粮。

“那时候他总说,老百姓的事再小也是大事。”曾与他共事的老法官回忆,“有次处理一起邻里纠纷,他连续多天往当事人家里跑,没日没夜地做工作,最终两家人握手言和。”在那个通讯不发达的年代,田明龙常常在农家屋檐下就着自然光阅卷,一笔一划撰写法律文书。他的笔记本上写满了对法律条文的理解和对人情世故的思考,这为他日后成为一名优秀的刑事法官打下了坚实基础。

“法官就是要换位思考,能为老百姓多做一点事,就多做一点儿。”这是田明龙的口头禅。田茜茜回忆说,她小的时候,父亲接手一个案子,有一家人为分家产闹得不可开交,连最后一只碗都要平分。后来,田明龙自掏腰包买下那只碗,把钱让两个人平分,才得以解决。“要温暖地对待每一个人。”这句话,成了田茜茜日后为人处世的座右铭。

2016年,田明龙被任命为无为市人民法院刑事审判庭庭长。这一年,他已年过五旬,却毅然接过重担。刑事审判工作强度高、责任重、压力大,但他毫无退缩,反而以更加饱满的热情投入其中。他常说:“刑事审判关乎人的自由甚至生命,容不得半点马虎。”从此,他的办公室成了“不灭的灯塔”——每天总是最早来、最晚走,节假日加班加点也如“家常便饭”。

铁面下的柔情: 用专业与温情守护司法公正

田明龙是出了名的“铁面法官”,但在铁面之下,却藏着一颗无比柔软的心。他深知,法律是刚性的,但人是柔性的。他始终秉持“谦抑、审慎、善意”的司法理念,在依法审判的同时,努力实现政治效果、法律效果与社会效果的兼具统一。

2018年,他主审一起非法吸收公众存款案。被告人曾某某因企业资金周转困难,通过网络平台非法集资,造成123名投资人损失156万余元。案件社会影响大,群众情绪激烈。在庭审中,曾某某对罪名没有异议,但对投资人数和金额提出异议。田明龙没有简单采信公诉机关的指控,而是逐条核对证据,反复比对银行流水、聊天记录和投资协议。

“在接到无为法院要求配合接受采访的电话时,我本能是拒绝的。”出狱后生活重回正轨的曾某某对记者说道,作为曾经的刑事被告,这本不是一件光荣的事情,还要在镜头前面说出来,那就更难为情。“但是,听说田法官已经因病去世,我感到很吃惊,从内心深处想说几句话。”曾某某表示。

“田法官讲理,让我讲话,也把我的意见详细记录。”曾某某回忆审判过程,“他一条一条地查,最后认定71.4万元属于刑事犯罪范围,其余为民事纠纷。”这一判决既依法惩治了犯罪、维护了受害者利益,又避免了“一刀切”给被告带来的不公,让曾某某心服口服、认罪服法。

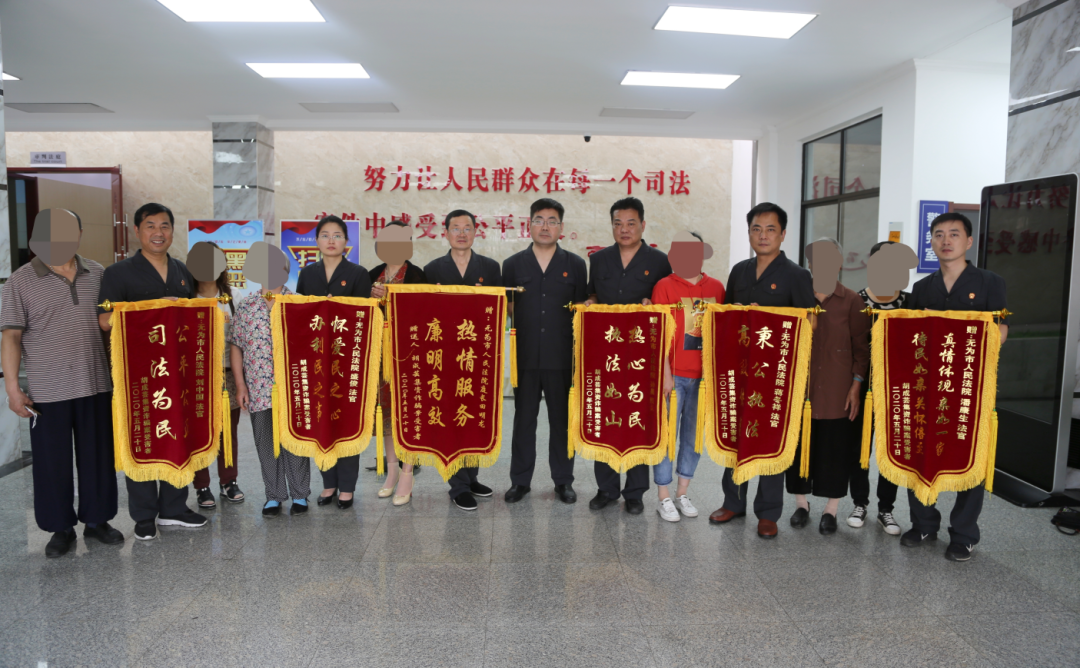

更令人动容的是,案件审结后,田明龙没有“一判了之”,而是主动带领干警联系全国各地的受害人,逐一核实身份和损失金额。由于受害人多为中老年人,不少人接到电话时误以为是诈骗,态度恶劣。但田明龙从不气馁,一遍遍解释、一遍遍沟通。最终,151.4万元案款如数退还。福建、黑龙江、江西等地的受害人专程送来锦旗,他却摆手推辞:“这是我们应该做的。”

生命的最后坚守: 与时间赛跑的“抗癌法官”

2019年10月,田明龙的体检报告显示肿瘤指标异常,医生强烈建议立即复查。然而,他却说:“等办完手头这几个案子再说。”这一等,就是将近一年。直到2020年,他主审的翟某某涉黑案——一起涉及15名被告人、60余起犯罪事实、20多万字判决书的重大案件终于审结,他才拖着疲惫的身体前往上海就医。

诊断结果令人震惊:胰腺癌中晚期。确诊后,他接受了数十次化疗。每一次化疗都伴随着剧烈的疼痛和严重的副作用,但他从未向组织提过任何要求。住院期间,他仍关心法院的工作。同事打电话讨论案件,他会立刻坐直身体,思路清晰地帮忙分析案情;得知相关工作进展缓慢,他躺在病床上仍然反复叮嘱:“务必盯紧执行程序,不能让犯罪分子有可乘之机。”

“我曾经对他说,你真是一个‘孬子’!”李晓莉对记者表示,工作时,田明龙总把依法办案和当事人的合法权益看得比什么都重,而把自己的身体和需求放在最后;生病以后,他始终不把自己的痛苦与困难一面示人;弥留之际,他还交代“不设灵堂、不搞告别式、不麻烦同事”。

田茜茜说,爸爸少言寡语、做事一板一眼,小的时候觉得他没有那么“温暖”,会觉得很失落。因为法院工作很忙,他们一家三口很少出去游玩,所以连像样的全家福照片都很少,这让田茜茜很是遗憾。而现在,随着父亲的离去,也随着自己的成长和成熟,她也越来越能感受父亲深沉的爱。田明龙在生命的最后一段时光里,为外孙准备了很多书籍,包括历史、哲学和诗词等,他在每本书上都写上了阅读指导并签上名字。“这是给我小孩最好的礼物。”田茜茜说。

“他眼里都是别人,心里都是法律。”同事周俊生说,“庭审从白天持续到深夜,年轻人尚且吃力,但田庭长从不抱怨,他总是勤奋、专业和严谨。”同事邢亮亮回忆,自己刚成为员额法官时,面对复杂证据认定感到“本领恐慌”,田明龙便放下手头工作,带着她抽丝剥茧,一步步理清思路,让她从急躁变得笃定。

2021年,病情一度稳定后,田明龙曾回到法院收拾办公室。望着满屋的卷宗,他满眼不舍:“等我病好了,还要回来跟你们一起工作!”然而,命运没有给他这个机会。2024年夏天,病情急剧恶化,他住进ICU,意识模糊之际,仍喃喃念着:“那个案卷……证据链要再核对一遍……”

精神的传承: 一束平凡但永恒的光芒

田明龙走了,但他留下的精神财富,正在无为市人民法院薪火相传。周俊生、邢亮亮等一大批年轻法官,如今正成长为业务骨干。他们说:“田庭长走了,但他精神永存,执着犹在!我们办案遇有疑难时,还会想,如果是田庭长,他会怎样审慎公正下判?”

他坚持每周五组织庭内学习会,对疑难复杂案件进行集体研讨,这一传统被延续下来;他倡导的“换位思考、温情司法”理念,已成为年轻法官的职业信条;他办理的444件刑事案件,成为无为法院人学习的“活教材”。

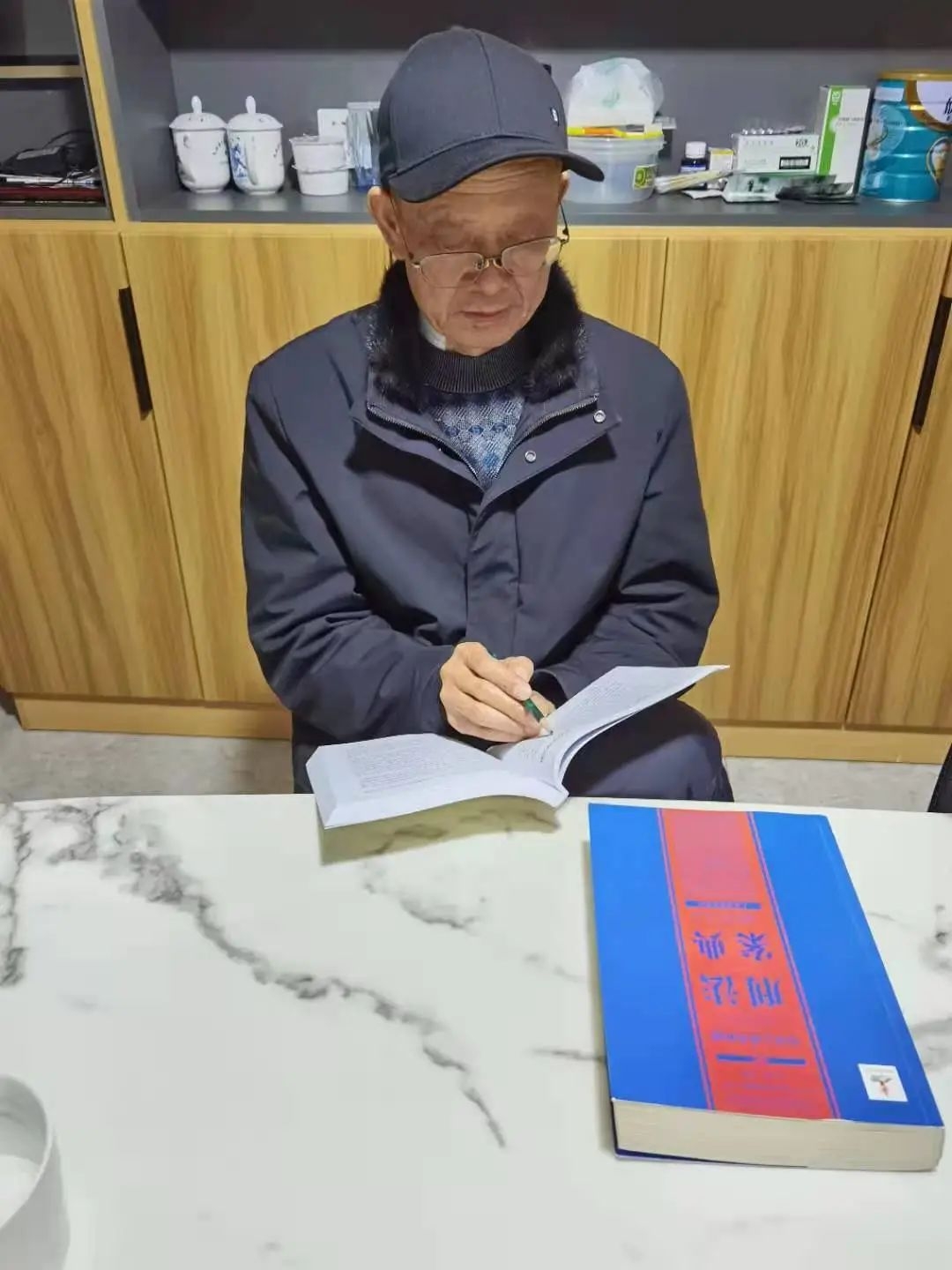

田明龙的家人也以另一种方式延续着他的精神。妻子李晓莉和女儿田茜茜在芜湖生活,她们常给外孙读外公留下的法律书籍,讲述他“为民司法”的故事。一本本泛黄的《中华人民共和国刑事诉讼法》上,密密麻麻的批注,是田明龙一生的注脚。

田明龙走了,但他的精神没有走。他如同一颗恒星,虽然熄灭了,却仍留光芒,穿越时空,照亮着后来者的法治之路。他用一生证明:所谓英模,不过是把平凡的事做到极致;所谓伟大,不过是把初心坚守到生命最后一刻。