长江“大拐弯”是这样形成的

俯瞰长江“大拐弯”(资料图片) 王海江 摄

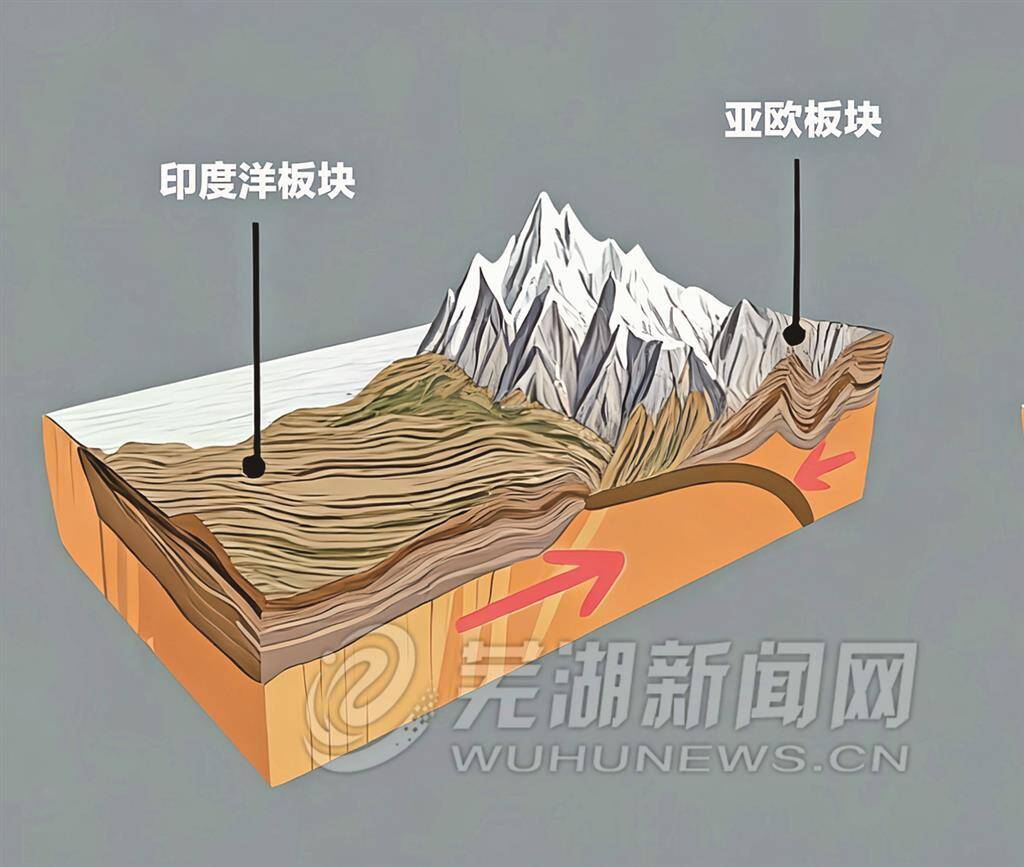

喜马拉雅运动示意图(图片由AI辅助生成)

长江侵蚀作用形成了天门山 记者 杨唯伟 摄

编者按:芜湖地处长江之畔,境内多湖泊、河流、丘陵,地质地貌景观丰富多样。每年的10月6日是国际地质多样性日,它的设立旨在通过地质科学教育推动可持续发展,提升公众对地球非生物自然要素(如岩石、矿物、地貌等)多样性的认知。在第4个国际地质多样性日到来之际,本报推出“探‘地’江城”栏目,通过对芜湖一山一石一水以及多种多样的地质构造、地貌以及地质历史时期环境的介绍,并适当结合一些人文历史和社会发展情况,从一个新的角度让我们对这座城市有更多的了解。

芜湖依江而建,因江而兴,是长江中下游重要的沿江城市。看过地图的人都会注意到,长江流经芜湖时突然来了一个近乎90°的大拐弯,从原来的东西流向变成南北流向,直到南京附近才又恢复东西流向。这一改变,让长江两岸的人们从南北相望变成东西相望,诞生了“江东”“江左”这样的说法。那么,你是否想过,长江为什么会在芜湖大拐弯呢?

长江发源于青海省西南部,干流先后流经11个省、自治区和直辖市,最后注入东海。全长6300余千米,是中国、亚洲第一大河,全球第三长河流。那么,它是怎么形成的呢?“长江其实是多条河流合并而成的,远古时代它分成数段,后来才形成了现在的样子。”安徽师范大学地理与旅游学院教授、博士生导师吴立说道。他表示,我们看地图会发现,长江一路奔腾向东的过程中,流向曲折多变,时而东时而北时而南,这跟沿江发育的断裂带有关。断裂带易形成凹陷的地势,江水便沿着断裂带流淌。“长江在流经芜湖澛港街道和二坝镇之间时从东西向变成南北向,就跟两个断裂带有关。”吴立说。

要说沿江断裂带的形成,就不能不提著名的喜马拉雅运动。大约6600万年前的新生代早期,由于印度洋洋底的不断扩张,印度次大陆从冈瓦纳古陆东部分离出来,向北移动的速度加快,并与亚欧古陆相撞开启了喜马拉雅运动。两大板块相互强烈挤压,使青藏高原隆起,古地中海消失。现今的长江流域范围由于西部上升急剧,东部上升和缓,从而形成了西高东低的地势,奠定了长江贯通后一路向东流入大海的基础。“一些证据显示,在喜马拉雅运动发展的大背景下,距今两百多万年到十几万年的早更新世至中更新世,在芜湖附近发育了一条近东西向的断裂带,古长江便沿着这条断裂带自西向东流,当流到芜湖城南澛港附近时便继续向东往太湖方向流去。”吴立说,当年在安师大花津校区建设施工时,他们还曾发现过疑似古长江河道的遗迹。可能在中更新世晚期,一条近南北向的断裂带开始发育,水往低处流,这让原本东流的古长江在现今芜湖城南的位置一下子改道向北流去了。如此,就形成了我们今天看到的大拐弯。

吴立表示,长江大拐弯形成后,对芜湖市区附近的地质地貌造成了较大的改变。首先是长江不再流经城南,古河道消失。其次,芜湖市区在侏罗纪至白垩纪(距今2亿年至6600万年)时期火山活动频繁,长江改道后将很多古火山遗迹淹没冲毁。再次,形成了一些侵蚀残丘,如天门山,依江矗立、景色壮美,成为自古以来人们登临观景的胜地。

“江东”与长江“大拐弯”

“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”李清照的这首诗不仅让人们感叹项羽慷慨悲壮的英雄气,也让更多人记住了项羽是靠江东起家的。当年项羽自刎之地在今马鞍山市和县的乌江镇,长江在芜湖改道北流后流经此地。我们查看地图可知,长江从江西九江开始至江苏南京,流向大致呈东北-西南方向,而在芜湖大拐弯后至南京段,不仅较为笔直地呈南北向,而且是近南北向中长度最长的一段。不仅让芜湖,也让姑苏、建康等古代名城重镇处于大江之东。这对古代“江东”“江左”概念的形成无疑起到了重要作用。

据学者统计,“江东”一词最早见于《战国策·楚策一》,之后的《史记》又出现多次。由此可知,至迟在战国时期,人们已经开始习惯称呼江东了。战国后期,江东属于吴越旧地,已为楚国所有。作为楚国名将项燕后人的项羽就是在江东率八千子弟渡江而西成就霸业的。汉末三国时期,江东又成为孙策、孙权地方政权的代名词。江东所指的具体地域,虽然随着时代的不同有所差异,但其核心地区基本上在皖南、苏南、浙北一带。同时,其又有着特定的政治文化内涵。据学者研究,唐代以后江东一词逐渐较少提及,而指称范围更广的“江南”则被更多地采用。与“江东”一词近义的还有“江左”。古人习惯坐北朝南,从北向南看,左边便是东方,江东自然可以称作江左了。

设想一下,如果长江没有在芜湖大拐弯,而是从芜湖城南继续向东往太湖方向流去,不仅会影响芜湖的城市发展,而且如今苏沪一带的许多城市都将处于江北而非江南,城市地理格局大不一样。“江东”的概念也会有着很大的改变。

大江晚报记者 杨唯伟