1 9 3 1 9 1 8

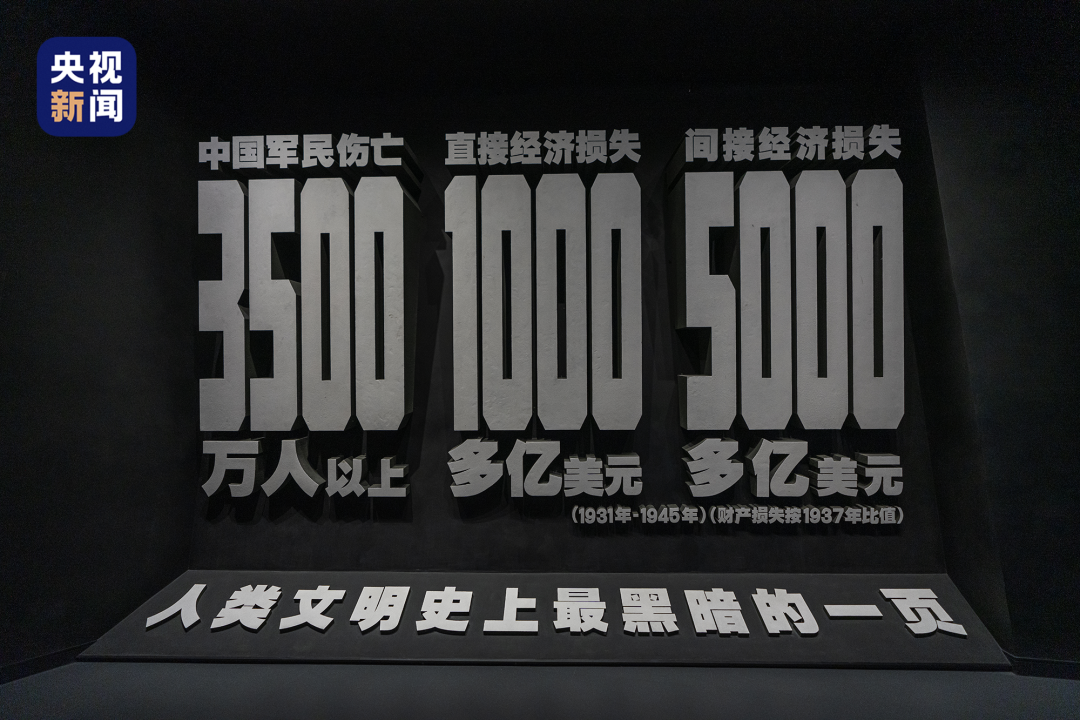

今年是中国人民抗日战争

暨世界反法西斯战争胜利80周年

今天是“九一八”事变94周年纪念日

只有铭记历史,珍视和平

才能开创未来

与央视新闻打卡笔记

走进这些纪念馆

每一处遗址,每一件文物,每一个故事

都在讲述那段不容忘却的历史——

“九·一八”历史博物馆

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆

中国人民抗日战争纪念馆

百团大战纪念馆

……

历史的伤痕无法抹去,真相的重量不容遗忘。这些纪念馆,不仅是对逝者的深切缅怀,更是对生者的深刻警示——铭记历史,是为了不重蹈覆辙。

1931年9月18日,日本关东军在辽宁沈阳制造“九一八事变”,是日本侵华战争的开端,也是中国人民抗日战争的起点。

如今的“九·一八”历史博物馆坐落于沈阳,是国内唯一一座全面反映“九一八事变”的专题博物馆。

博物馆前的残历碑以翻开的台历造型警示世人,碑文记载了1931年9月18日事变的时间、地点及历史背景,成为铭记国耻的标志性建筑。

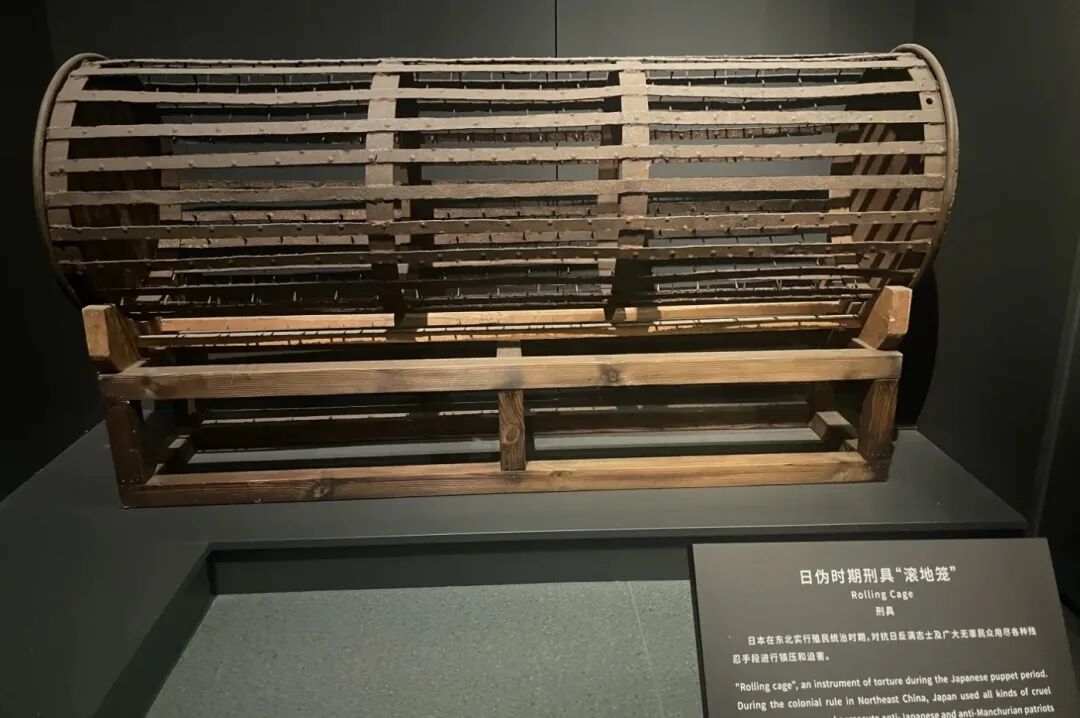

馆内有一件藏品十分醒目,是日伪时期刑具“滚地笼”。当时,日本侵略者残害东北同胞的手段极其残忍,“滚地笼”的内壁镶满铁钉,钉尖向内,一侧可打开。他们把中国人捆绑后塞进笼子里,在地上迅速滚动,里面的人顷刻间皮开肉绽,几乎没有人能幸存下来。

△来源:网友@桌边的常青藤

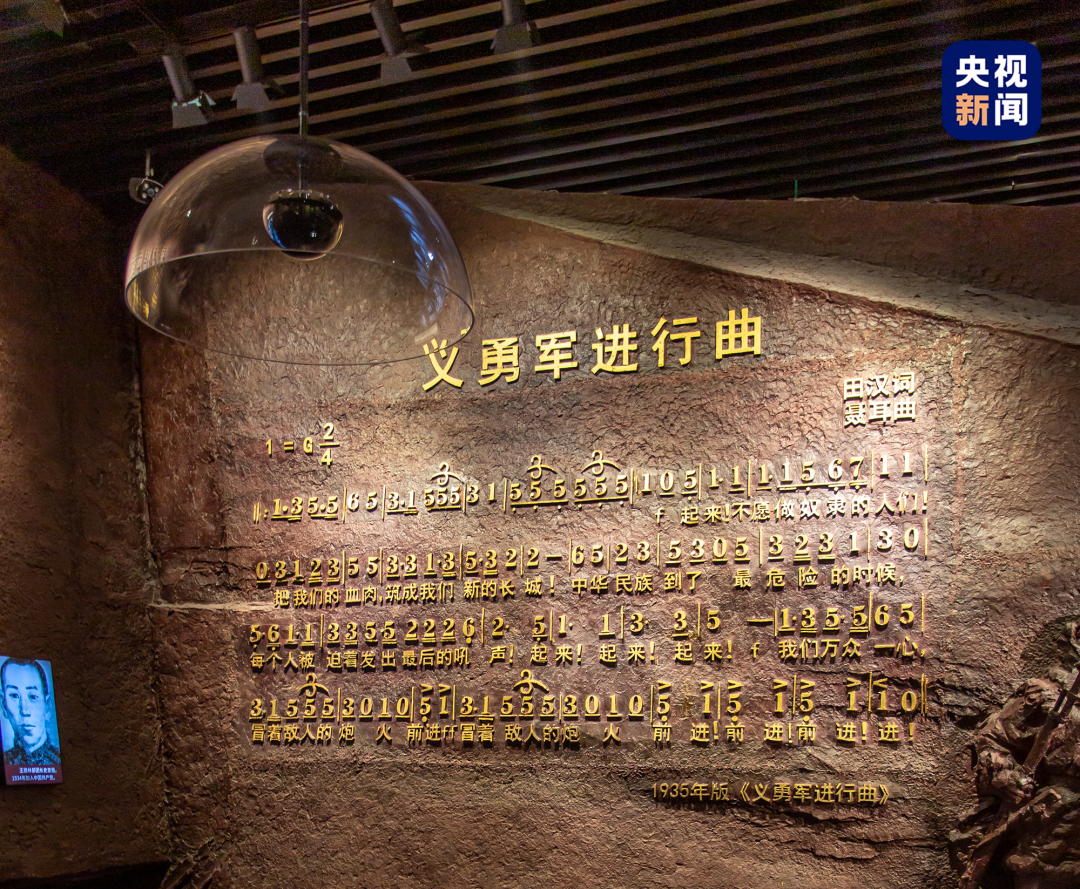

博物馆内还有一面国歌墙,常出现参观者自发合唱《义勇军进行曲》的场景:“冒着敌人的炮火,前进!前进!前进!进!”

如今,9月18日这天,这里都会举行“勿忘九一八”撞钟鸣警仪式,教育世人勿忘国耻,振兴中华。

不曾忘,不能忘,不敢忘!

1933年至1945年间,侵华日军第七三一部队屠戮百姓,开展人体实验,实验内容包括毒气实验、炭疽实验、活体解剖等,在中国犯下了反人类的滔天罪行。

每一场实验后,都有大批试验者在疾病的折磨中死去,而那些幸存者,则会继续用作下一场实验的对象,直至死亡。

△陈列馆内还原活体解剖手术台场景。来源:网友@是林多多阿

位于黑龙江省哈尔滨市平房区的侵华日军第七三一部队罪证陈列馆,是一所遗址型博物馆,真实记录了侵华日军的这一罪行。

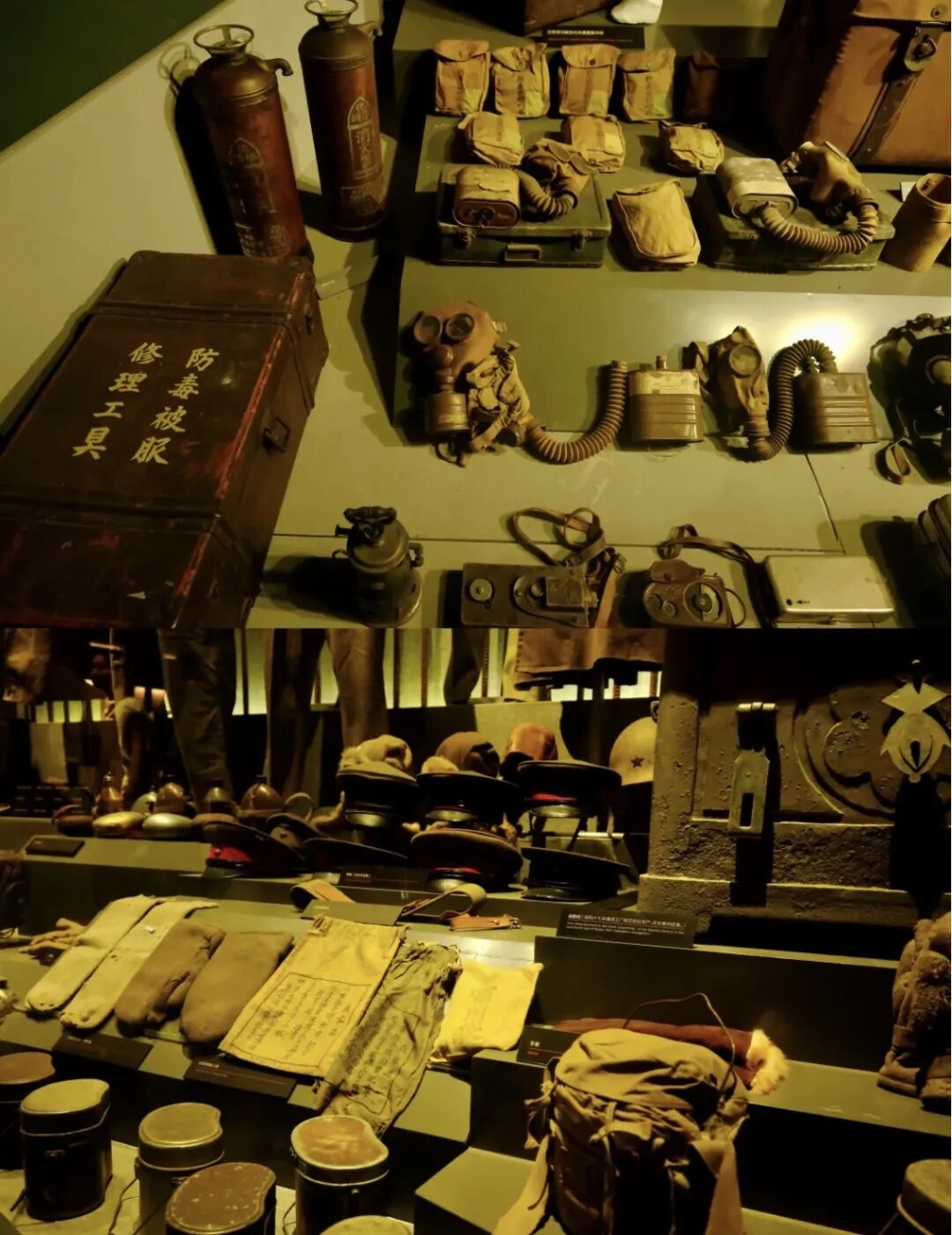

馆内一个个锈迹斑斑的实验器具,一张张详细的人体实验报告,还有黑底白字的“殉难者名单墙”……昭示着那段令人触目惊心的历史,也警醒着世人。

△来源:网友@没错是我阿-

馆内陈列的一把军刀格外引人注目。刀身上的血痕与铁锈仍在,它是侵华日军第七三一部队负责人石井四郎,为“表彰”队员大川福松在活体解剖实验中所谓的“突出表现”而授予的“奖赏”。

这把刀,是侵华日军残忍暴行无可辩驳的铁证,凝固着无法被时间冲刷的血腥与罪恶。

今天起,电影《731》在全球多地上映。该片以震撼人心的镜头语言,将这段黑暗历史再度呈现在世人面前,让人不忘来时路的苦难。

陈列馆出口处设计也寓意深长——墙壁两侧是战犯的供词,最后是一段上坡的路,路的尽头是光。

△来源:网友@没错是我阿-

工作人员会在出口提醒:“别回头,向前走,出口有光、有人间烟火、有国泰民安。别忘记,来时路,有民族苦难。”

1937年12月13日,日军侵占南京后,大肆屠杀手无寸铁的平民和放下武器的中国士兵,南京遭受了空前的劫难。

电影《南京照相馆》,将那段浸透着血与泪的历史搬上银幕。

银幕之中的故事沉重无比,银幕之外的真实历史却比电影更残酷。

位于南京市建邺区水西门大街418号的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,建立在南京大屠杀死难者遗骸原址上,记录了南京大屠杀的悲惨史实。

馆内陈列的日本大阪每日新闻社出版的《不许可写真》,呈现了当年被日军当局列为“不许可”的照片,以及日军刻意摆拍的所谓“亲善照”。

南京利济巷慰安所旧址陈列馆是该纪念馆分馆。

陈列馆以“泪”为主线,用大量历史资料揭示了二战期间日军强征大批妇女充当日军官兵性奴隶的暴行。

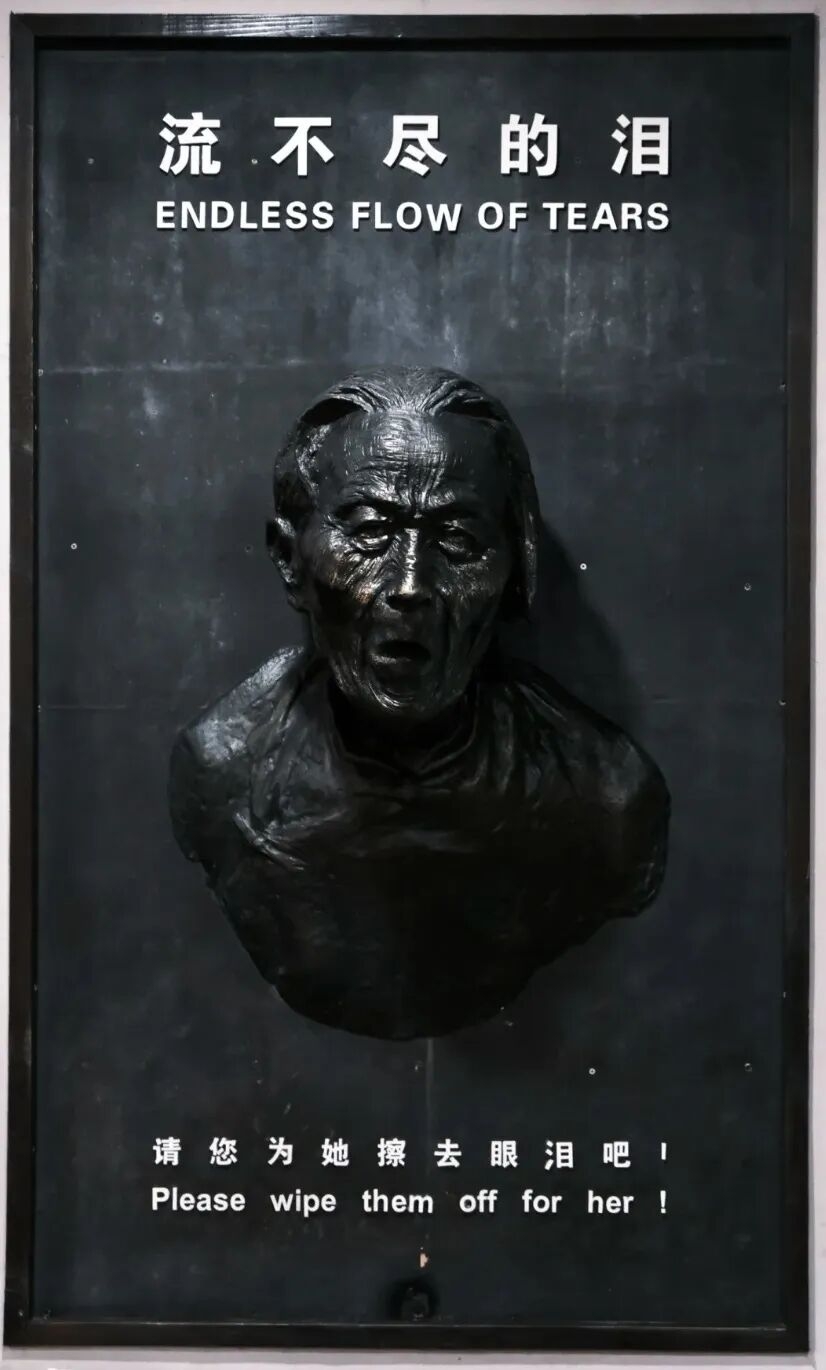

馆内有一座“流不尽的泪”老人雕塑:从墙体里挣脱出半个身子的老人,表情异常痛苦,满脸是泪。参观者驻足、凝望、沉思,拿起一旁的手帕,为老人拭去泪水。然而不久后,泪水又汩汩流出,象征着受害者的眼泪永远不会干涸。

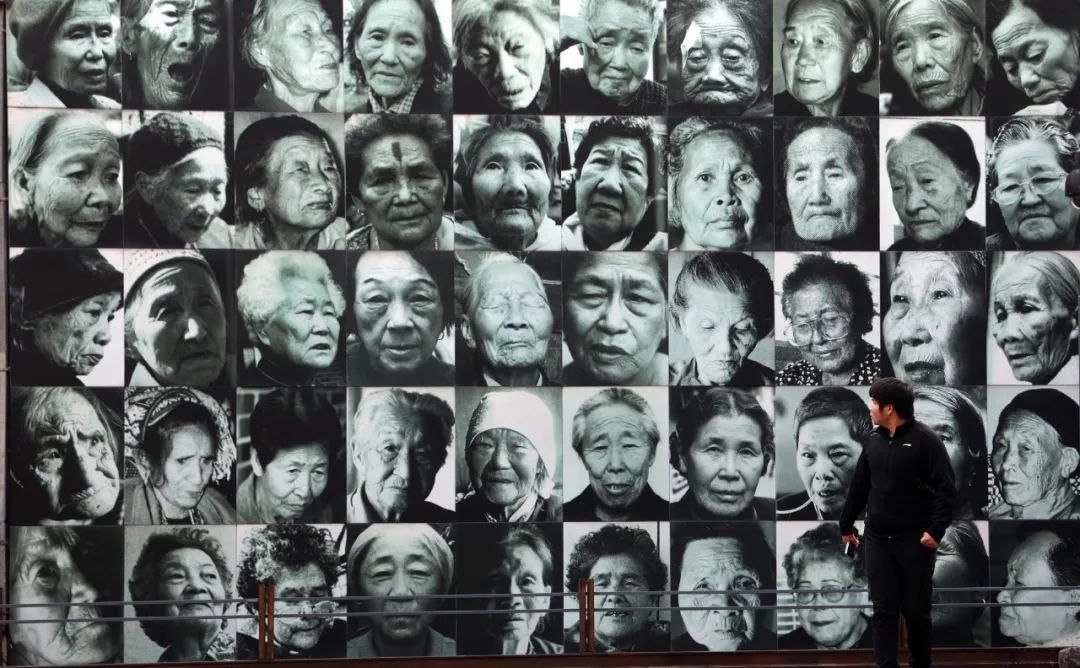

如今,中国大陆登记在册在世的侵华日军“慰安妇”制度受害者仅剩7位,她们的血泪伤痛不容忘却,真相不能掩埋!

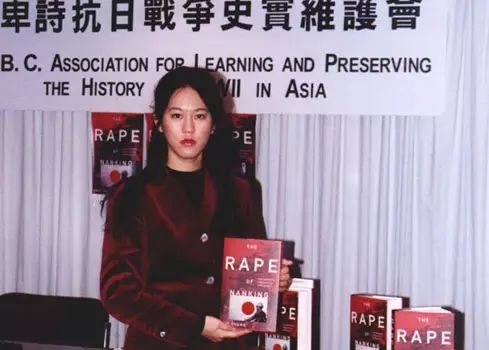

纪念馆内也展出了约翰·拉贝和张纯如相关藏品。

德国人约翰·拉贝和多位国际友人不顾个人安危,在侵华日军开始袭击南京时,共同设立“南京安全区”,拯救了超25万中国人的生命,期间写下了《拉贝日记》,成为记录南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。

△位于南京市区的拉贝故居内的拉贝铜像

△位于南京市区的拉贝故居内的拉贝铜像

△来源:网友@森鹿

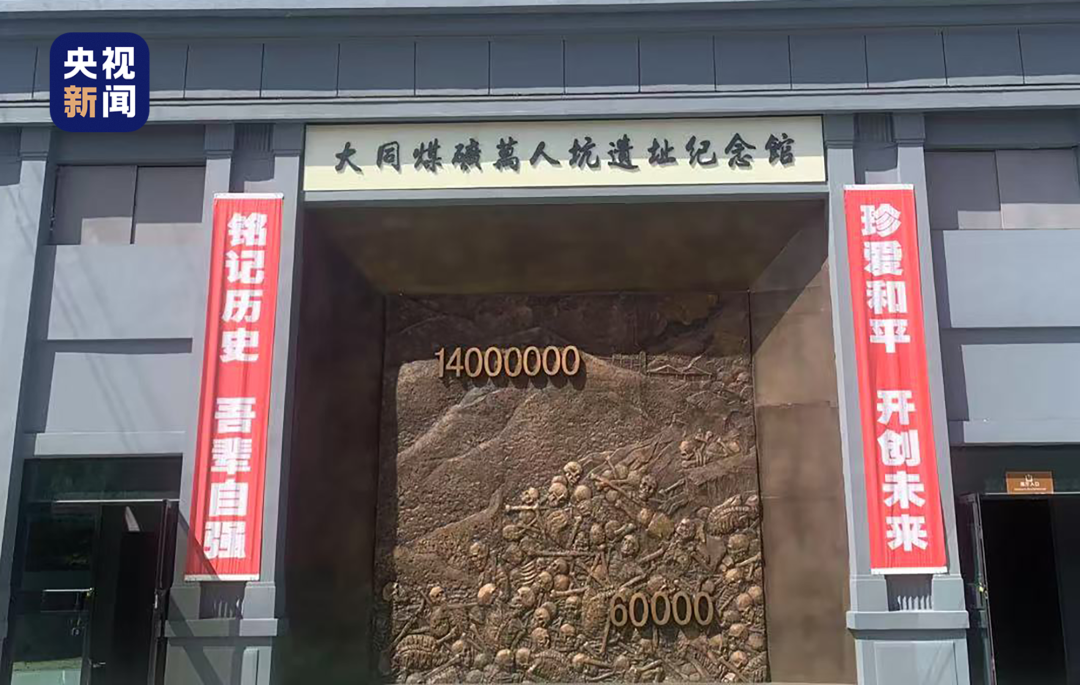

在山西大同煤矿万人坑遗址纪念馆馆外,一眼望去,山顶上密密麻麻的无字石碑令人触目惊心。

步入纪念馆,一张张照片、一幅幅史料,清晰地翻开了日本侵略者掠夺大同煤炭的史实。

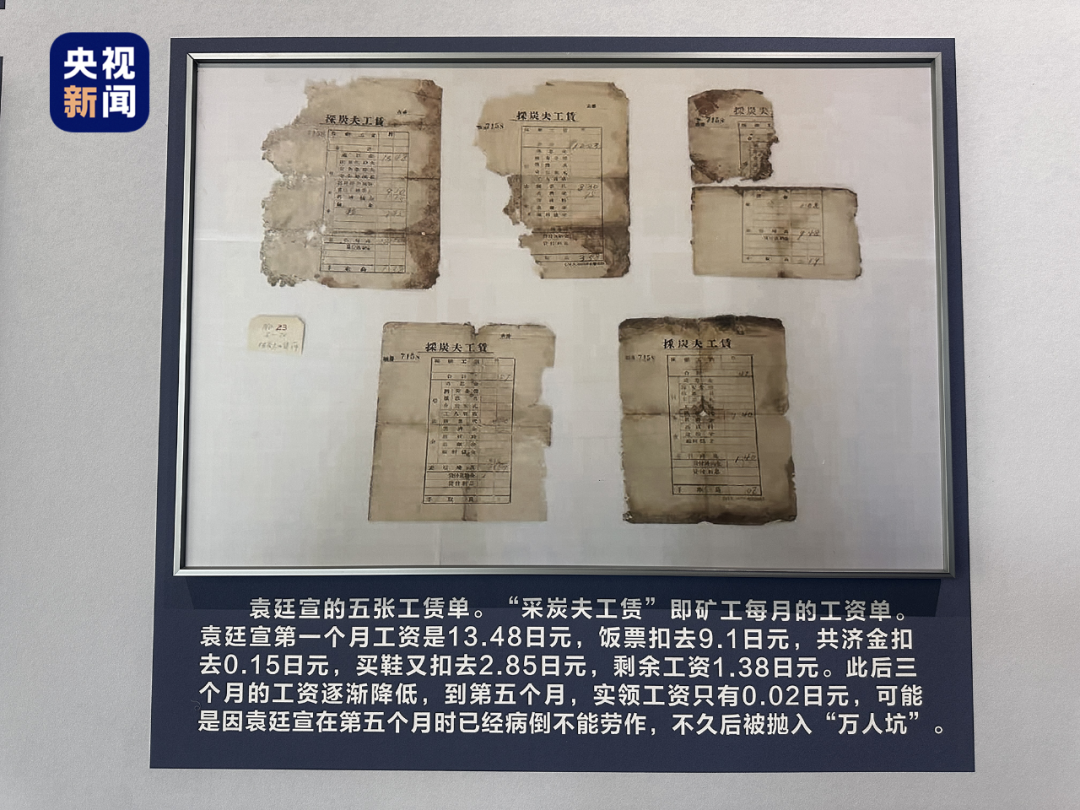

1937年9月,日军占领大同,实行“以人换煤”的血腥统治,对煤炭资源展开疯狂掠夺,用尽手段抓骗矿工,矿工们被迫在恶劣的环境中工作。

△纪念馆内展出的江苏籍遇难矿工袁廷宣的工赁单

在大同,较大的万人坑有20余处。开放的万人坑纪念馆位于大同煤峪口南沟,纪念馆里的两个洞穴,是现存较完整、规模较大的万人坑,几十米深的洞内堆满了死难矿工的尸骨。

△纪念馆内还原矿工宿舍场景。来源:网友@腊蜡落

坑内层层叠叠的尸骨,有的头颅被击穿,有的四肢被砍掉,有的脊骨被扭折,有的被铁丝捆绑着,有的仿佛挣扎着向洞口爬去……

纪念馆门厅下方的浮雕,“14000000”和“60000”两组凸起的数字,是被夺去的1400万吨优质煤炭和被摧残致死的6万余名矿工。每一吨煤,都浸透着一段无声的苦难;每一个数字,都曾是一个鲜活的生命,这些是日本侵略者残害大同矿工的铁证!

暴行从未令中华民族屈服,反而激荡起最英勇的抗争。从东北雪原到江南水乡,无数英雄儿女以血肉之躯筑起捍卫家国的长城。他们用生命书写的不屈史诗,至今仍在民族血脉中奔流不息。

“九一八事变”后,面对日本侵略者,东北人民奋起抵抗。在中国共产党的领导下,东北抗日联军英勇作战,顽强抗击日本侵略者。

为铭记抗战历史,黑龙江哈尔滨市在南岗区一曼街上设立了东北烈士纪念馆。90多年前,就在这座建筑里,赵一曼等爱国志士遭受酷刑。

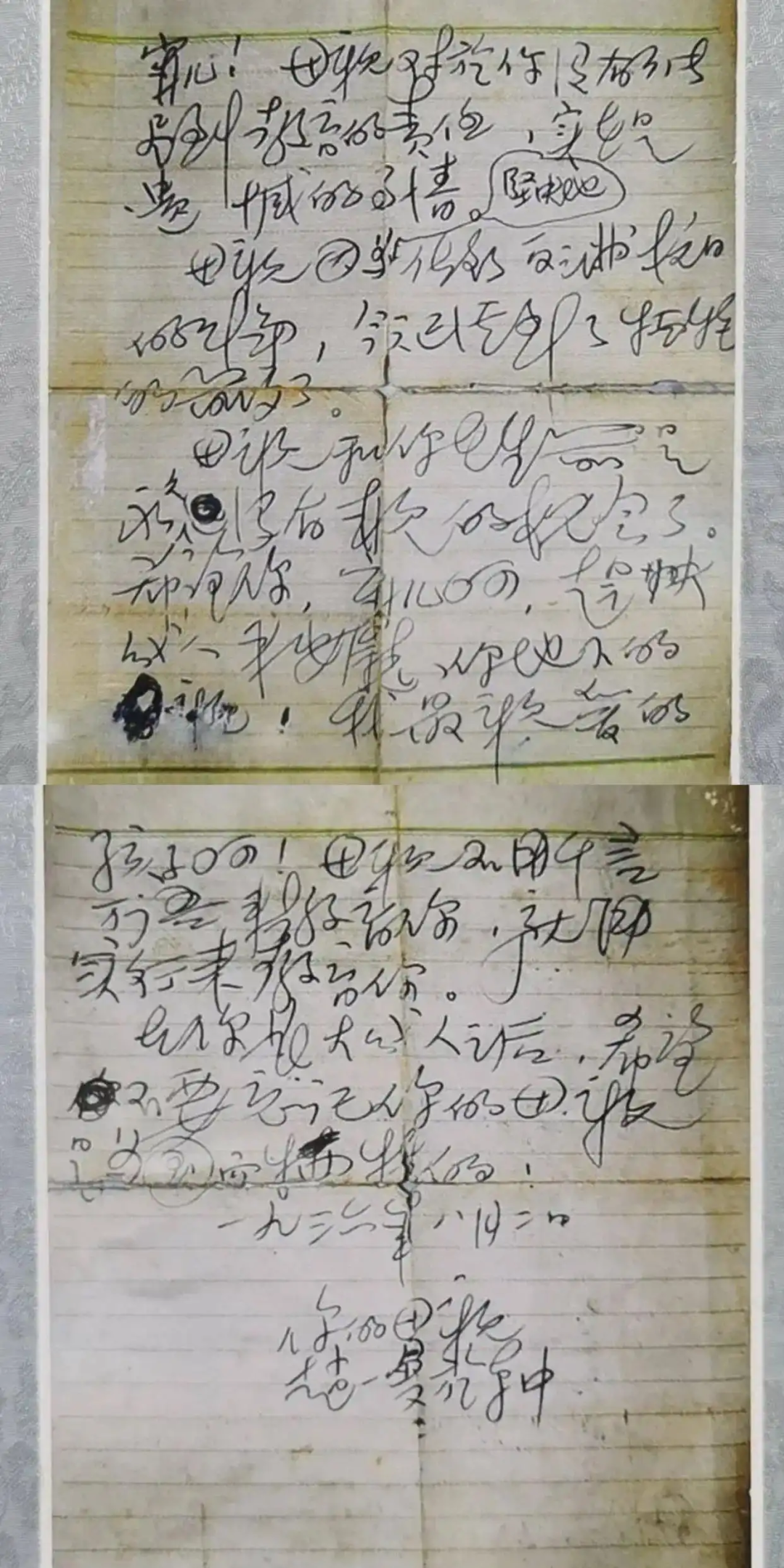

纪念馆二楼的展柜里陈列着赵一曼写给儿子的绝笔信:“母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”

纪念馆地下一层的刑讯室,当年,赵一曼被关押在这里。

从1935年11月到1936年7月,在长达9个月的时间里,赵一曼遭受了“金木水火土”五种酷刑,敌人打了治,治了再打,对她用尽各种手段。

馆内还展陈了杨靖宇穿过的大衫、赵尚志用过的手枪、李兆麟牺牲时穿过的血衣等珍贵文物,也包括日本侵略者在这里使用过的真实的刑具。

东北抗日联军为世界反法西斯战争作出了不可磨灭的贡献。

总台热播剧《归队》,讲述了在十四年抗战期间,一支东北抗联小队在日军堵截下,矢志不渝为中国抗战、乃至世界反法西斯战争胜利贡献滚烫热血和生命的故事,这段历史,值得每一个人铭记!

1940年8月,为打破日军的“囚笼政策”,中国共产党领导的八路军在华北发动了百团大战。

这是全面抗战以来八路军在华北发动的规模最大、持续时间最长的一次战略性进攻战役,在中国人民抗日战争和世界反法西斯战争史上书写了辉煌一页。

地处太行山的山西阳泉,是百团大战第一阶段主战场。鏖战狮脑山、激战娘子关、血战磨河滩……今天,我们深切回望那段岁月,依然能感受到军民同心抗战的伟大力量。

狮脑山上,百团大战纪念碑如同一柄直插云霄的锋利刺刀,傲然矗立。由纪念碑西行400米,是百团大战纪念馆所在地,这里也是全国唯一一座以百团大战为主题的纪念性场馆。

走进百团大战纪念馆,一组浮雕映入眼帘,场馆生动再现了百团大战主要战斗场景,将人们带回到那段烽火连天的岁月。

馆内展出的一截正太铁路铁轨,历经战火,细看可以看到当年的弹痕与氧化的痕迹,它见证了那段战争岁月。

△总台记者许永松 摄

历经苦难的洗礼与不屈的抗争,中华民族终于迎来了胜利的曙光。这些纪念馆,不仅记录了日军侵略者的最终败退,更见证了中华民族从血火中站起、走向光明的伟大历程。

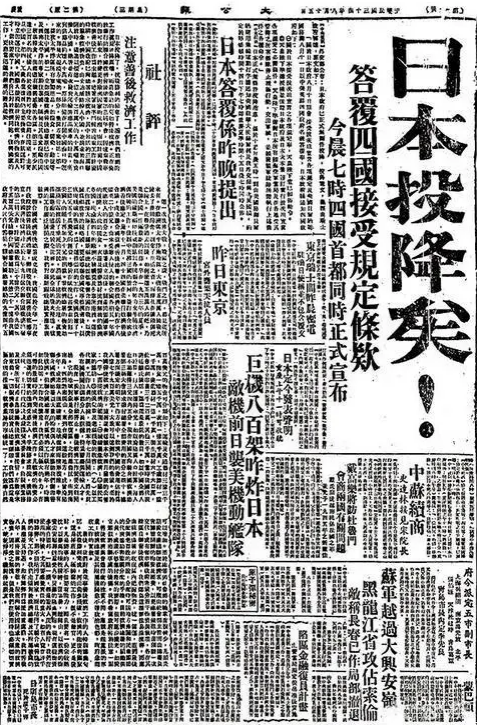

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。

8月21日至23日,中国战区受降典礼在湖南芷江举行,侵华日军代表交出日本侵华兵力分布图,并签字接受关于日本投降详细命令备忘录。

中国人民抗日战争胜利受降纪念馆坐落于此,守护着这段民族记忆。

馆内珍藏着1945年8月21日中国战区受降典礼会场的珍贵文物——一张镌刻着历史印记的九屉办公桌。

这张历经沧桑的办公桌正面中间抽屉面板上,刻有火印铭文“参加受降典礼纪念”,下方还有一排清晰可见的小字“卅四年八月廿一日于芷江”。每一道刻痕,都是不可磨灭的民族印记,诉说着那一天的光荣与尊严。

中国人民抗日战争纪念馆,是中国唯一一座全面反映中国人民伟大抗日战争历史的大型综合性专题纪念馆,坐落北京市丰台区卢沟桥畔。

在众多珍贵馆藏中,一件锈迹斑斑的煎饼鏊子静静陈列,诉说着英雄母亲邓玉芬的感人故事。

来自北京密云的邓玉芬,在抗日战争和解放战争期间,先后送丈夫和五个孩子走上抗战前线,他们全部为国献身。这只鏊子,是她当年为八路军伤病员赶制干粮的炊具。在物资极度匮乏的年代,她省下口粮,烙成煎饼,只为让伤员早日康复、重返战场。

在纪念馆负一层,一面由5098张抗战老照片组成的巨幅照片墙静静矗立。光影流转间,一张张面容渐次清晰又缓缓隐去,最终汇聚成一道火焰,照亮历史,也照亮人心。

这些实物资料,不仅是抗战岁月的深刻见证,更是一座民族精神的丰碑。

历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。只有以史为鉴,才能开创未来;只有前事不忘,才能防止再入歧途。铭记历史,吾辈自强!