突破!全球唯一的“芜湖答案”

汗水浇灌梦想,劳动创造未来。当前,芜湖正加快建设省域副中心、聚力打造“六个之城”,在这片热土上,无数劳动者扎根一线,用勤劳和智慧追逐人生理想,以匠心和奉献铸就城市荣光。为致敬新时代奋斗者,即日起,大江资讯、芜湖日报、芜湖新闻联播共同推出系列报道“五一同行 ‘六城’共筑”,记者将深入产业升级最前沿、城市建设第一线、民生服务最基层,用镜头与笔触记录那些闪耀着奋斗光芒的动人篇章。敬请关注。

匠心创新筑就“芜湖引擎”

“发动机一停,飞机就成了‘折翼之鸟’。”中电科芜湖钻石飞机制造有限公司通飞事业部维修中心副部长赵庚华的比喻,直指行业痛点。AE300型航空发动机作为通用飞机的核心部件,使用寿命仅1800飞行小时,到期后因全球无专业翻修机构,客户只能高价更换新机,这一“卡脖子”难题长期制约国内通航产业发展。

2021年,中电科芜湖钻石飞机制造有限公司组建AE300型发动机翻修团队,开启技术攻坚。“当时连完整的维修手册都没有,一切从拆解发动机开始。”赵庚华回忆。作为安徽省首家民航145部维修单位,团队选择了一条最艰难的路——自编技术文件,建立中国标准。

6台到寿发动机被逐一拆解,2400多个零件铺满操作台。团队成员对每个部件进行三维扫描,累计测量超1000项关键数据。白天记录零件磨损规律,深夜整理检测报告,历时200多天完成发动机翻修手册编写,并通过900小时台架耐久测试。赵庚华抚摸着崭新的技术手册说:“每个数据都经过上百次实验验证。”

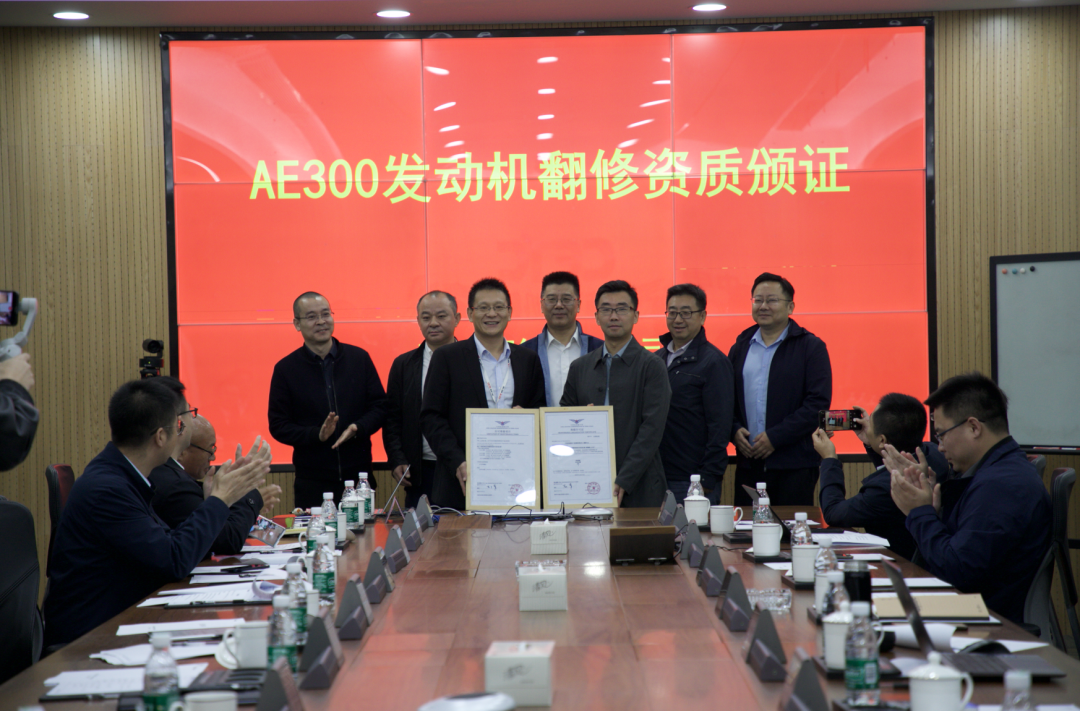

2024年10月,团队成功取得民航局颁发的AE300发动机翻修资质,成为全球唯一掌握该机型全周期翻修技术的机构。“以前发动机故障只能等国外配件,现在家门口就能‘焕芯’!”某通航公司负责人的感慨,印证了“安徽造”通用飞机市场竞争力的跃升。翻修后的发动机寿命完全达标,客户运营成本显著降低,飞机复飞周期再缩短。

这一突破背后是政企协同的创新生态。政府搭建产学研平台,促成团队与高校联合攻关;产业链政策助力本地供应商精准匹配技术需求;人才新政则让青年工程师扎根车间。“我们是国内外唯一具备此资质的机构,这份成绩属于整个芜湖创新体系。”赵庚华说。

在火花飞溅的维修现场,人才培养与技术攻关同步推进。团队将“传帮带”融入生产一线:老师傅手把手传授装配技艺,青年职工在拆解、检测、组装的循环中锤炼技能。“每个技术难点都是教学案例。”赵庚华介绍,通过“阶梯式”培养模式,新员工从零件识别起步成长为熟练工,老员工跨岗位学习成为“多面手”,为通航产业培养出多名技术骨干,持续输送高素质人才。

遥望天际,赵庚华目光坚定:“下一步将继续提升国产化水平,让更多‘芜湖智造’零件装上‘中国心’。”从被迫更换整机到自主翻修,从依赖进口到制定标准,这支团队用四年走完国外同行十年的路。他们拆解2400个零件的韧劲、编写千页手册的执着、培育新生代工匠的远见,每一步都深深烙刻着芜湖“产业+科创”战略的基因。

车间外,银翼划破湛蓝的天幕,引擎的轰鸣声隐隐传来。随着又一台翻修完毕的发动机装车发运,这支团队再次投入新的攻关。在他们手中,更多“芜湖造”通用飞机正蓄势待发,等待在万里长空书写芜湖制造的崭新篇章。

记者:俞冰清 王牧 编辑:陈轶敏