“大妈妈”的18年诉说着“阳光家园”的变与不变

手工花送给身边劳动者

“阳光家园”成果展示墙

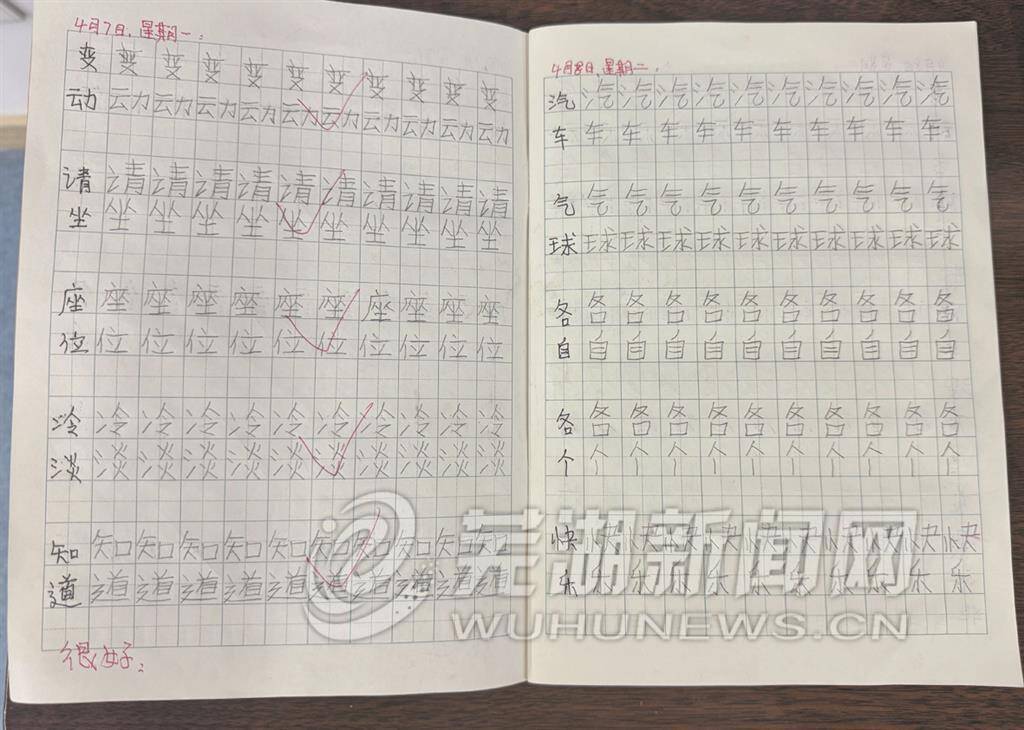

字迹工整的写字本

长江之畔,春日的晨光透过玻璃窗,轻柔地洒进鸠江区四褐山街道管山社区“阳光家园”手工课堂。近10位失智学员正专注地低着头,将彩色丝网缠绕成花瓣,再小心翼翼地组装成色彩斑斓的手工花。67岁的“中国好人”吴明英时而俯身指导学员注意细节,时而轻抚学员肩头鼓励,“慢点来,每一朵花都是心意”。

这是“阳光家园”很平常又不平常的一节手工课,这些精心制作的手工花将送给关心服务“阳光家园”的劳动者们。18年来,在吴明英坚持不懈的付出下,“阳光家园”不断完善蜕变,见证了“折翼天使”们的点滴成长。

变化的课程表

“阳光家园”入口处的一张课程表,无声记录着18年来的变化。

2007年4月,为解决智力残疾和轻度精神残疾患者康复训练、教育托养等需求,管山社区建立了工疗站,后拓展为“阳光家园”。当社区正为找不到辅导老师发愁时,自小左手残疾、立志帮助残疾人的吴明英不要任何报酬主动请缨。吴明英记得,一开始主要设置的是“穿衣”“洗漱”等基础生活课。面对着处处依靠家人才能生活的失智学员,“教会他们自理”是生存的第一步。

随着学员们生活自理能力逐步提高,吴明英意识到,“生活课是地基,但孩子们的人生需要更高的楼层”。之后,又增加了手工、画画等课程。“阳光家园”里的各种纽扣花、剪纸画、漆扇等作品,是成果展示,也是学员们重拾信心的见证。就在去年,“阳光家园”积极参与了市残联的“星青年”项目,学员们在吴明英的耐心指导下,花了半个月时间组装好认领的80多斤衣服弹簧扣,挣得人生第一笔报酬。“每人几十元,虽然不多,但对学员们是很大的鼓励和认可。”吴明英说。

这两年的课程表还有个重大更新——小学语文、数学课本被引入课堂。“很多学员没上过培智学校,他们也渴望学习,能认路,会买菜。”在吴明英一个拼音一字一句地讲解下,目前语文已上到小学三年级内容。数学课上,她将抽象的数字转化为生活工具。学员们写字本、算术本被郑重其事地挂在墙上,成了“进步的勋章”。

“阳光家园”不只是室内,还在户外。为了让学员们增长见识,了解家乡变化,吴明英经常不怕麻烦带着学员们外出“开眼界”,芜湖的步行街以及多处公园、景点等都留下了他们的身影。

更大的突破来自志愿者活动课程。自芜湖打造“最干净城市”行动时,吴明英第一时间认领了长江北路一段1500米长马路,带着学员们一起做“最干净城市”的践行者、维护者。志愿服务时,有的学员紧盯路面清扫垃圾,有的学员用长夹子搜寻绿化带里的塑料袋。他们认真的样子,比谁都渴望证明自己能回报社会。每两周,在吴明英的带领下,学员们还会积极参与社区开展的“敲门行动”,主动到独居空巢老人、孤寡老人家帮忙打扫卫生。“让他们在力所能及的情况下融入社会”,是吴明英和学员家庭最大的心愿。

18年不变的爱

“他们不是残缺的花朵,只是需要更耐心的园丁。”这是吴明英常挂在嘴边的话。18年来,从教生活技能到教文化知识,从室内手工活动到户外志愿服务,从最初的4名学员到38名学员……虽然很多东西在变,但吴明英对学员们的爱从未改变。

吴明英的“不变”,藏在细节里。清晨,吴明英提前一小时到“阳光家园”,将桌椅擦得锃亮,等待学员们的到来;智力残疾学员学习能力较差,文化课的难度可想而知,她不厌其烦握着学员们的手一笔一画地写字,一次不会两次,两次不会三次、十次、百次,从不轻言放弃;有学员情绪失控时,她像对待自己的孩子一样用双手搂着,总能用一句“来,大妈妈抱抱”平息;放学后,无论风雨,她总是自费叫车送学员们安全回家……

吴明英的“不变”,更在信念中。一开始,有人劝她:“教这些孩子能有什么出路?”她回答:“哪怕只能帮助他们多认一个字、多一项生活技能,也是照亮他们世界的一束光。”学员们的成长是她最大的骄傲。学员小丁曾性格孤僻不爱说话、总是躲在家人身后,如今她不仅开朗爱笑,能独立来上课,还帮助其他学员一起完成很多手工作品;学员小李从一开始来时到处撕作业本到如今能写出100多个字,当工整字迹的作业本摊开时,无人不想为她鼓掌。还有20多名学员走出“阳光家园”融入社会大家庭,有的走上工作岗位可以自食其力,有的已结婚生子组建新的家庭过上幸福的生活……也印证了吴明英这份坚持的价值。

爱心如一缕缕阳光,终绽放出绚丽花朵,一个个残疾家庭也多了欢声笑语。吴明英深知,“阳光家园”的成长背后离不开管山社区工作者、大学生志愿者等很多劳动者的付出。恰逢“五一”劳动节,吴明英特意带着学员们制作手工花感恩身边的劳动者们。在社区大厅、在每天上下学的路上,每送出一朵花,学员们都挺直腰板,认真说一句:“节日快乐,谢谢您!”

让吴明英感动的是,每位学员都悄悄留了一朵花,在致敬劳动者活动的最后齐声送上,“大妈妈,这是给您的!”吴明英愣在原地,湿了眼眶。她想起这些如同孩子们的学员第一次喊出“大妈妈”时的温暖。

窗外的树叶沙沙作响,仿佛在诉说一个关于“变与不变”的故事:变的是课程表上不断丰富的内容,不变的是一位“大妈妈”源源不断“爱的阳光”,让“折翼天使”们相信——即使翅膀残缺,也能逆风飞翔。

大江晚报记者 芮娟 吴敏 实习生 翟爽 文 记者 许诚 摄